李怡志撰文、鍾佩蓉專案

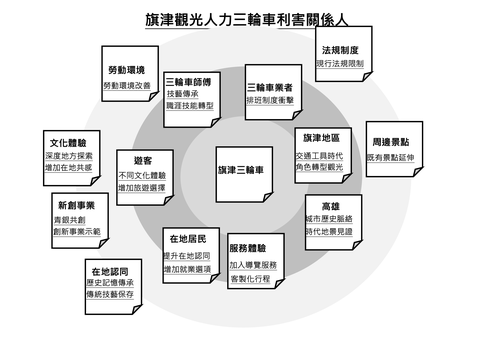

2023年起,大港校計畫商借技工舍購入之旗津觀光三輪車9號,藉由創新服務與車體調整,作為人力三輪車文化保存、轉型的嘗試。故本計劃通過利害關係人、同理心地圖、創意發想、服務設計和服務藍圖等方法,從中找到服務缺口,規劃創新事業方案,評估旗津人力三輪車轉型與可行性測試。

和旗津觀光人力三輪車一起華麗轉身

本計畫爬梳人力三輪車相關資料,透過焦點訪談,再針對三輪車的發展現況,分析民眾對旗津觀光人力三輪車的感受與回饋,並通過工作坊討論,邀請社區夥伴、使用者參與設計思考、服務流程設計,提出服務缺口、方案、尋求在地材料、維修供應商、調整路線及法規,以及創新服務與改造的可能,協助青年連結地方需求,提出具可持續自主營運模式之地方創生事業提案,創造高齡者及青年車伕雙贏的互利模式,與永續保存的方案。針對三輪車硬體與服務型態目標,如下:

❶ 三輪車形象與外觀改造:汲取旗津地方符碼、融入五感體驗元素,打造新

的形象與乘車識別,建立新的文化價值。

❷ 搭乘體驗創新服務:透過線上平台與地方資源整合,提出主題式與客製化

的遊程設計,優化三輪車體驗與遊程服務,延伸各種

商業合作模式與運作模組的創新事業可能。

問卷分析

根據旗津觀光人力三輪車利害關係人制定,設計問卷內容,探討居民使用率低、國內遊客鮮少乘坐之原因,同時進一步調查,是否青壯年旗津人及遊客對三輪車認同感低、認識不足,原因包含工作者專業形象、服務體驗、服務流程、外觀設計等因素有關?如下分析:

未聽聞旗津曾有三輪車產業者僅有6位,年齡皆在45歲以下,居住地也幾乎非高雄市區。體驗三輪車服務者,有意再次體驗者為37位,約佔全比例75%,顯示人力三輪車整體的乘坐經驗為正面且肯定的。

然而影響其搭乘意願,依複選統計,考量因素主要以乘坐舒適度最多、行車安全性佔次之,兩者可視為人力三輪車「必要服務」。其次是考量價格因素及是否提供旅遊「加值服務」(如拍照及導覽等)、路線安排的吸引力,反應出人力三輪車是否具有「加值服務」將會影響搭乘意願。

期待人力三輪車提供何種服務內容時,提到導覽、在地文化體驗、增加旅行趣味,其餘則如外觀、服飾、飲食服務或情報諮詢,與車伕是否具有整體形象和嚮導專業有關。近一步追問三輪車外觀設計和印象,提出復古者有10位,4位回應為傳統日本式,2 位支持維持原樣,1位支持中國風,其他則為抽象性的想像,如追求朝氣感,多元,和更美觀,以及融合在地文化特色、古今融合、素雅簡約的建議。

這將納入我們整體設計改善的方向。最後是功能性的需求,包含電動化、空間加大、冷氣和硬體品質等要求,未來在結構條件、現行法規和預算考量下進行。

焦點訪談:邱能強班長

本次人力三輪車改造計畫,規劃服務設計工作坊,邀請社區居民共同訪談旗津三輪車從業人員,邱能強班長,自國小從業至今,疫情後才停止載客。邱班長認為電動三輪車分散遊客的消費選擇,且因電動三輪車建議騎乘的路線和人力三輪車路線重疊,產生定位/需求重複的競爭。本訪談著重於人力三輪車產品定位與運營方式的爬梳,以及硬體條件的現況,試圖歸納改造和創新的基礎。

設計思考工作坊

2023.05.29 活動 |快跑!三輪車服務設計工作坊 (第一場

2023.08.14活動 | 快跑!三輪車服務設計工作坊 (第二場)

同理心地圖與產品定位

藉由第一場工作坊的同理心地圖與形象定位,邀請品牌設計師與本計畫成員討論,參與者計20人,半數為旗津在地人,其餘皆為旗津關係人口,前者通過同理心地圖,歸納出消費者使用痛點,同時用KJ法歸納,區分急迫性的改善目標和對應問題,如整體形象討論,有包含外觀:遮陽須能散熱避雨、整體形象(不夠乾淨),和服務形象:騎乘專業度未知、價格需透明、憂慮騎乘者體力,以及對是否能自由上下車。乘坐過程需要相關的加值服務,如:想獲得在地故事、景點介紹(獨家私房、文化景點和海景)、資訊(伴手禮)推薦,期待觀光三輪車能保留在地文化和特色 。

根據整體服務形象與定位,歸納相關需求,如服務者需專業可靠、友善、互動輕切,這部分將針對服飾、教育訓練與遊程規劃等設計呈現,三輪車外觀則需結合地方生活風格、融入文化、連結在地,並以簡約、海派,連結海洋的感覺,帶出輕鬆、明亮、快樂的體驗。因此觀光三輪車改造,以現有車體過多的裝飾和塗漆簡化為優先,透過較為輕盈的色彩定位,抓出輕鬆明亮的當代喜好,並參考傳統在地三輪車之形象,融入在地文化的視覺經驗。

設計參考

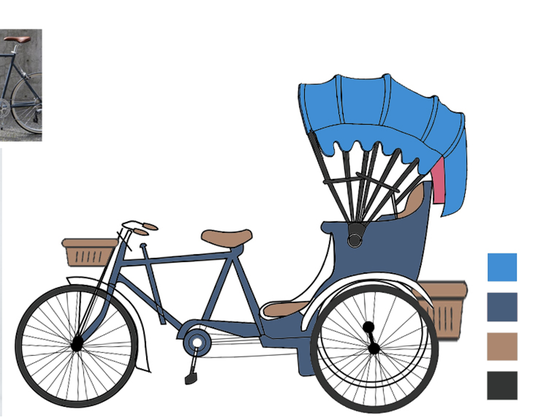

本計畫以國立臺灣歷史博物館典藏原營業用人力車三輪車為依據和參考,縱整複合材質的結合和設計,可發現整體物件,分為前半腳踏車裝置及後半座椅兩部分。

基本資料:

長度:241.4公分、高度:167.9公分,寬度:102.1公分,重量計119.7公斤,

外觀描述:

腳踏車座椅為黑色皮革製,把手為彎曲流線型,右側把頭上外加車鈴,扳手連結右輪連動裝置的鈴鐺,車頭前方配載頭燈,車體為紅色塗漆褪色,形成銅鐵色。乘客座椅為木作與金屬包邊,外觀為深藍色,車棚為竹節,外觀為淺藍色,與車體統一色調,素雅簡約,剪裁與收編精緻,坐墊包裹花布,以塑膠防水,踏墊似為紅色絨布,車棚內部使用花布,內外形成對比與驚喜。

人力三輪車外觀變化

1986 年,旗津觀光人力三輪車

1986 年,觀光化三輪車,可見車體主色為紅色,車座部分改為玻璃纖維,外觀為靛色,黃色包邊,內部彩繪白色輪廓的太陽海浪等卡通圖案,坐墊為皮色,車棚為帆布,外層黃色,內層藍色。男性車伕身著唐裝,和運動鞋,頭戴斗笠,統一服飾。

現有三輪車車體維持觀光化後的型態,在車伕使用上增加車籃,外觀車棚黏貼塑膠花,車體內部改為綠色油漆和紅色坐墊,車斗外部則為靛色,色彩豐富。從業人員沒有制服規範,以舒適為主。

世界觀光人力三輪車

現存東南亞及中國皆有觀光人力三輪車及一般營業用三輪車的產業,色系多為黑色、綠色及紅色,另有泰國藍色配紅色,除印度外較無統一服飾。美國紐約觀光人力三輪車,以中央公園[1]及週邊街道兩側,車體多為紅色和黃色,為新款新式,沒有傳統包袱,從業人員為較年輕,司機同時扮演導遊,經營單位除了中央公園外,亦有各體戶,收費計算約一公里一美元,比起在道路上行駛造成交通紊亂,在公園內的景點遊覽,相對提供一個好的選擇。韓國人力三輪車有意推動年輕化的觀光體驗和城市旅行方式,使用新式三輪車,結合「歐巴」形象,搭配制服和導覽解說,成為首爾城市的一道風景。日本則保存傳統人力車,年輕有朝氣的男女車伕,身著傳統服飾,帶出專業整潔的形象,帶領遊客行駛路上。車體以紅黑為主,帶給人高貴的印象,服務則包含踏板引導、蓋布和導覽解說。

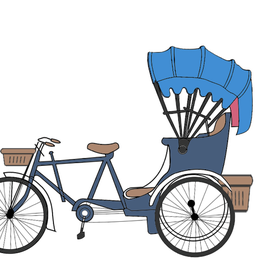

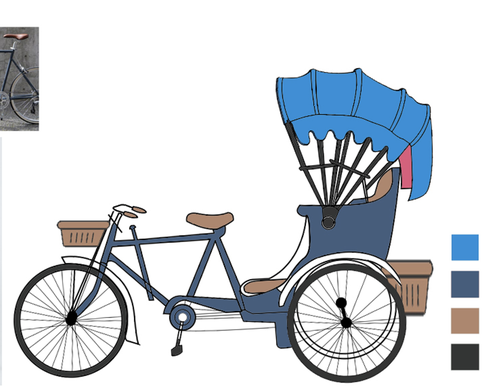

車體設計

本車體以現有三輪車車斗靛色為基礎,延續整體三輪車符號,預計調整車體斑駁脫落的紅色油漆,參考韓國觀光三輪車車體統一色彩的設計,將旗津三輪車車體與靛色車斗統一,並呈現車體金屬質感。為提升年輕化的形象,把手、車伕坐墊及乘客椅墊街改為深駝色,連結皮料質感,加裝前置車籃和車斗置物箱。車棚架則為黑色與車輪胎皮呼應,車棚則先以現有帆布做實用性的考量,選擇藍色,色調彩度都叫車體淺和明亮,使整體三輪車色彩感覺不至於頭重腳輕,車棚架以花布(如大漁旗花色)印襯,連結台灣傳統三輪車設計與美學,又符合問卷漢光作坊設計方向的素雅。最後,因安全與法規考量,加裝頭燈和車鈴,車體結構不另外調整,僅加掛可拆卸的後車斗置物籃,保障行車及用路安全。

服飾建議

服飾建議以舒適、實用為主,內著素色T恤,外部披掛白色棉質感口袋罩衫,一方面遮陽,二方面可多功能收納,排班時可脫掉,載客執業時再披上。下身著藍色寬褲,強調舒適和復古的整體印象,鞋子可以素色布鞋或包頭涼鞋為選擇。

為協助在地青年連結地方需求,提出具可持續自主營運模式之地方創生事業提案,並導入跨界資源與科技,輔導地方特色產業合作共創。本計畫扶植在地團隊,投入「旗津三輪車復興計畫」。根據旗津社區三輪車使用者訪談、回饋,和需求盤點,居民使用率低、遊客亦鮮少乘坐,多數青壯年旗津人及遊客對三輪車認同感低、認識不足,其原因包含工作者高齡化、體驗不佳、服務流程有待改善、外觀設計亦不符當代需求。然而,三輪車為旗津早期的民生載具,也是重要的觀光資源,我們調查三輪車觀光化發展,1985 年起,從卅台的排班盛況,到目前僅剩一至兩台的現況,傳統三輪車逐步賣出,全旗津僅剩8-10台。為保留旗津特色與記憶,延續職人精神和技術,目前除了盤點旗津三輪車數量、現況,取得車輛運行之可行性。

本計畫邀請旗津人力三輪車業者、收藏者、中山大學社發中心、設計師許生霖、廢物救星、技工前進隊、技工舍夥伴等,透過使用者及服務者訪談、服務流程設計、改造提案、導入科技使用於服務介面。且尋求在地材料、維修供應商,調整路線及法規,創造高齡者及青年車伕雙贏的互利模式。期待與產官學研等持續合作,紀錄三輪車業者及職人車伕故事與生命經驗,認識駕車技巧、路線,發行手冊。從導入服務設計,通過利害關係人、同理心地圖、創意發想等設計思考和服務藍圖,到重塑旗津在地特色產業,追求綠色永續觀光。

[1] https://www.centralpark.com/tours/pedicab