文/李怡志

啟程

旗津人力三輪車過去為旗津重要的民生載具,現在則成為重要的觀光資源。然而,從早期二十九台營業用的排班盛況[1],逐步賣出,直至今日僅剩二至三台排班,人力三輪車面臨在地文化和產業消失的處境。為保留地方特色與記憶,延續職人精神和技術,2023年起,大港校計畫投入旗津觀光三輪車文化保存、轉型的嘗試。

回顧街道上的人力三輪車

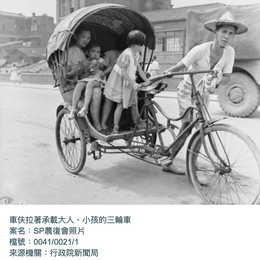

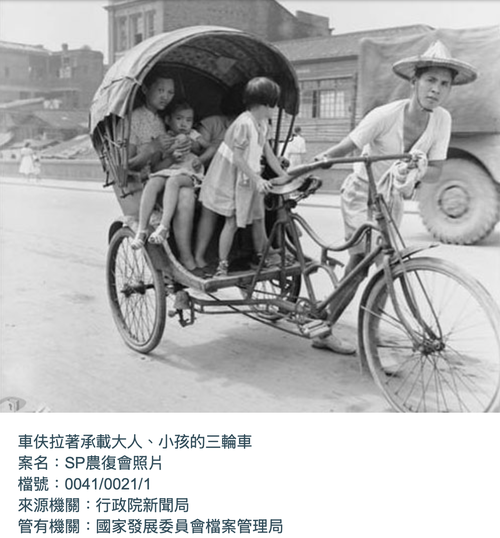

回顧近代台灣人力交通載具的發展,大約劃分為人力車及人力三輪車兩種。前者被稱為「黃包車」、「東洋車」,為清末至日本時代引進,很快地成為車站樞紐與城市街道上普遍的交通運具。而後者約在1942年左右傳入台灣,以農村移民和遷台退伍軍人投入的勞動力為主,戰後迅速達到鼎盛,其便捷且省力的新式工具取代人力車的發展[2], 1950年代左右,街道運具幾乎已經成為人力三輪車的天下,在1960年的統計顯示,據說當時人力三輪車數量約達兩萬部,從業工友及眷屬高達四至五萬人左右[3]。

港都人力三輪車

在高雄市,鹽埕及周邊地區因集結港務、政治、經濟、娛樂和文化中心,除居民外,商人、船員,還有駐台/休假美軍,都是三輪車載運的對象。因此,三輪車伕組成工會、班組,在多個路口都設有「車板位」的車站,如下圖高雄市立歷史博物館典藏照片,三輪車伕以車板牌上的名字依序排班、接客,甚至有「偷車」搶班的爭紛[4]。

由於三輪車快速成長,政府開始納管人力三輪車,一般分為自用型和營業行兩類,載客用的三輪車分為固定點排班和流動攬客兩種,費用由乘客和車伕彼此喊價。之外,三輪車伕和日漸增多的計程車因排班、搶客與交通問題造成混亂,且常有衝突,因此政府介入,研擬限制過戶、不再發放三輪車營業新照等措施,並設置收購執行小組。

步入黃昏的道路

1960年,中央頒布「台灣省增設營業計程汽車有關問題執行要點」,明訂計程車車主應繳納「三輪車收購補助費」六千至一萬五千元給政府,以補助收購人力三輪車工友每人三千元,並銷燬收購之車斗,1963-64年起,台北市政府更以每輛6,000元的金額收購人力三輪車,相關轉業補助、輔導甚至可高達一萬兩千元[5],促使三輪車業者改營計程車或自行轉業。

60年代左右,偏鄉地區尚未有普及的大眾運輸和計程車,三輪車仍被視為重要的交通工具,因此與台北市人力三輪車的汰廢時序不盡相同。行政院為整飭交通秩序、保障(三輪車)班組營業,限制三輪車過戶他人,並取締無照人力三輪車,屢勸不聽者由警局扣留車輛達三十日,以達到強烈的阻嚇作用。但因涉及從業工友(車伕)與其家庭生計,時任省議員吳泉洝提案,開放符合條件者得以將三輪車營業執照過戶給一、二等親屬,或轉售偏鄉地區續用。另外針對被扣留車輛且需維生者,則「視實際需要地區」發給臨時執照。[6]

田飛鵬(2017)[7]指出台北市議會通過「三輪車管理辦法」,自 1959 年起開始取締違規三輪車, 1968 年,更進一步全面禁止三輪車行駛。為了達到政策目標,同時提出優渥的購車及轉業輔導計畫,以至於三輪車幾乎退出台灣的街道風景,僅剩旗津、彰化鹿港等地發展觀光用的人力三輪車。前者在政府汰廢政策下,僅存完整系統的產業,而鹿港地區則是在縣府支持下,於2018年頒布「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」,遂核定多家業者,共63張專項檢照後運行。田飛鵬歸納鹿港觀光人力三輪車發展現況,指出外部問題包含適法性、地方法規,以及政治政策,用以分析其相關劣勢:如產品定位不清、從業人員老化、形象欠佳、車體缺乏美觀,和接待能量不足等,成為鹿港地區觀光人力三輪車的困境。

旗津島上恆動的人力三輪車

在本計劃小組訪談過程裡得知,旗津人力三輪車的發展與汰廢時間和市區不同。70年代左右,當高雄市三輪車因計程車普退場政策所威脅時,旗津因為二港口開闢形成孤島,反令三輪車免於直接衝擊,穩定維持。據高雄市立歷史博物館資料所見,旗津人力三輪車興盛於1961年前後,最多曾高達29輛,且扮演極為重要的交通載具。

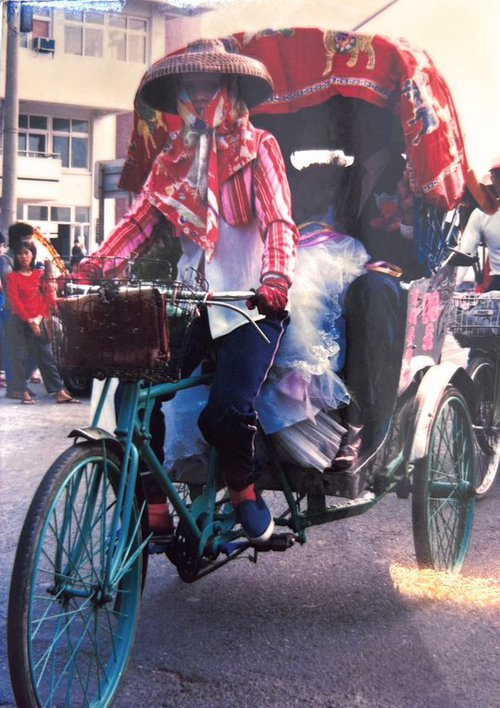

1979年7月3日,全台灣三輪車完成最後的收繳。「為了推動機械化,省政府推動三輪車收繳,除了每車發放12000元的補助款外,政府按照車主的意願輔導另外就業。多數的車主都選擇改學駕駛,轉業成計程車司機。」[8] 當時政府有意收購市區僅存的旗津三輪車,但在車伕的陳情訴願下,政府同意營業用的三輪車改為觀光用途,車體經微幅調整成現狀後售賣給車伕[9]。1986年,時任高雄市長蘇南成於旗津出席觀光三輪車啟用典禮。「政府為了保存三輪車這項特有交通工具,便著手輔導業者轉型。在政府的協助下,旗津三輪車於1986年11月1日,以一個全新的面貌重新出發。」

旗津人力三輪車風光保存,從過去重要的民生、貨運載具,到婚喪喜慶等場合都可見到車隊行駛在路上的規模,然而,近三十年觀光化的轉型,在這十年來面臨嚴重的危機,原有三輪車排班盛況,至今僅剩三台至四台,平日也僅有2至3人排班,相較於十年前還有1 0輛以上的規模,可以說是大幅銳減。2017年,高雄市交通局制定「特定地區營業用三輪以上慢車管理辦法」[10]旗津人力三輪車路線由觀光局管理,規劃客用營業慢車行駛區域、道路及時間。然而,我們想了解,旗津觀光人力三輪車在近三十年的發展下,為何在保存政策中仍面臨消失?是否又能透過產業創新和改造擁有新的可能性?有待於大家共同持續努力。

參考資料:市容煥新:淘汰三輪換四輪 https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/69-1993.html

註

[1] 高雄市立歷史博物館。https://collection.khm.gov.tw/detail.aspx?ID=33771 旗津三輪車[2] 旗津觀光三輪車地圖,國立中山大學、旗後商圈發展協會協辦,經濟部中小企業處主辦[3] 台灣省議會公報,第八卷,第二十五期。979頁[4]「偷車」,鹽埕旗津篇,高雄小故事 http://crh.khm.gov.tw/khstory/[5] 市容煥新:淘汰三輪換四輪,檔案樂活情報143期,2019/5/16,國家發展委員會[6] 台灣省議會公報,第八卷,第二十四期。804頁[7] 田飛鵬,「鹿港觀光三輪車未來發展研究」,2017/5。[8] 【歷史上的今天】全台三輪車收繳完畢 人力載客走入歷史,華視新聞網。[9] 本計畫訪談邱班長,據其口述80年代左右,高雄市政府計畫收購淘汰三輪車(註:1986年轉型觀光),在最後收購政策前一天,車伕請陳漢昇里長協助,一起拜訪吳德美議員向市長爭取保留。保存政策確定後,若無意從業者,可響應「舊車換新車」,再向市府以兩萬元購買觀光用人力三輪車營業上路。[10] 高雄市交通局網站https://www.tbkc.gov.tw/Message/Ordinance/abc117?ID=83d66911-e946-40dc-a877-c2acc6132ce0